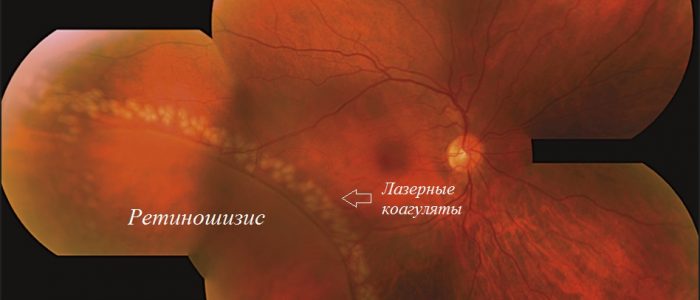

В сетчатой оболочке зрительного органа различают 10 прослоек, в нормальном состоянии плотно прилегающих друг к другу. Ретиношизис сетчатки — офтальмологический недуг, при котором между слоями собирается жидкость, провоцирующая расслоение сетчатки и расстройство ее функционирования, проявляющееся в снижении качества зрения. Своевременная эффективная помощь офтальмолога, соблюдение его рекомендаций существенно увеличивают вероятность сохранения удовлетворительного уровня для зрительной функции.

Причины возникновения

Этиология заболевания в полной мере не исследована. Основной причиной патологических изменений считается расстройство кровоснабжения и питания сетчатой оболочки, спровоцированное такими недугами и состояниями оптической системы, как:

- инфекционно-воспалительное поражение, локализованное в сосудистой оболочке;

- ретинопатия при сахарном диабете;

- механическое повреждение глаза;

- врожденные патологии зрительных органов;

- наследственность;

- поражение глазного дна;

- миопия;

- гиперметропия;

- патологии сосудистой системы;

- новообразования в органах зрения.

Как проявляется?

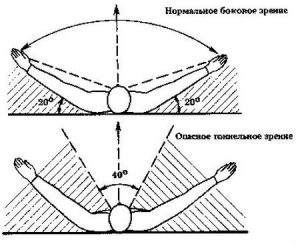

Часто ретиношизис стабилизируется либо развивается медленно, особо не влияя на качество зрительной функции. Для своевременного обнаружения и препятствия распространению патологии к центральному сегменту сетчатки необходимо регулярное посещение офтальмолога. Начинающийся с периферической зоны сетчатого слоя патологический процесс способствует выпадению зрительных полей и сужению бокового зрения. Периферический ретиношизис характеризуется прогрессирующей формой, в том числе расширением локальной зоны поражения, разрывом сетчатки глаза. При распространении недуга в центральную зону начинается ухудшение зрительной функции. Нарастающие деструктивные изменения приводят к снижению общей светочувствительности, которая проявляется плохой ориентацией при недостатке света. Иногда патология сопровождается кровоизлиянием в стекловидное тело — гемофтальмом.

Прогрессирующий нелеченный ретиношизис может завершиться отслоением либо разрывом ретины и неизлечимой слепотой.

Другие признаки развивающегося заболевания:

- расплывчатость предметов;

- светобоязнь;

- расстройство глазодвижения;

- дальнозоркость;

- страбизм;

- вспышки, блики, пелена в глазах.

Диагностика и лечение

Для диагностирования структурных изменений сетчатки и их дифференциации с другими ретинопатиями проводятся следующие мероприятия:

- осмотр глазного дна с помощью офтальмоскопа или фундус-линзы;

- оптическая когерентная томография;

- установление остроты зрения посредством таблиц с символами;

- анализ зрительных полей;

- электроретинография;

- биомикроскопия;

- ультразвуковое исследование глаза.

Во время диагностирования учитывается присутствие провоцирующего недуга, в том числе атеросклероза, сахарного диабета, патологий сердечно-сосудистой системы. При подозрении на наследственный ретиношизис проводится генетическое исследование молекулярного уровня, доказывающее или опровергающее предрасположение к патологии.

При медленном развитии заболевания пациентам важно систематическое консультирование у офтальмолога. Могут быть назначения особого режима, поддерживающей медикаментозной терапии, улучшающей обменные процессы и нормализующей кровообращение. Основные лекарственные средства, назначаемые при ретиношизисе сетчатой оболочки, представлены в таблице:

| Тип препаратов | Действие | Название |

| Витамины группы B | Улучшают нервную проводимость | «Нейрорубин» |

| «Витаксон» | ||

| «Тиамина хлорид» | ||

| «Рибофлавин» | ||

| Ангиопротекторы | Укрепляют и стабилизируют сосуды | «Ницерголин» |

| «Тиотриазолин» | ||

| «Сермион» | ||

| Антиагреганты | Нормализуют кровообращение в органах зрения | «Трентал» |

| «Дипиридамол» | ||

| «Пентоксифиллин» | ||

| Антигипоксанты | Улучшают потребления тканями кислорода | Витамин E |

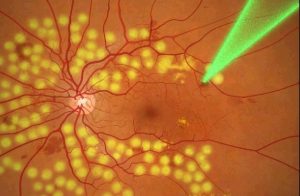

Стремительное проникновение ретиношизиса в центральный сектор сетчатого слоя, особенно при отслойке сетчатки, кроме медикаментов, требуется применения хирургических методов. Проводится лазерная коагуляция: осуществляется восстановление лазером многослойной целостности сетчатой оболочки, при этом зона расслоения ограничивается и локализуется. В самых тяжелых случаях осуществляют оперативное вмешательство с установлением пломбы из силикона, снаружи подшиваемой к глазному яблоку. Может также проводиться витрэктомия с полной или частичной экстракцией стекловидного тела, заменяемого биосовместимым раствором, и дополнительным фиксированием сетчатки с применением лазерной коагуляции.

После проведенной терапии проводится реабилитация, продолжительность которой зависит от степени недуга и методов лечения. После операции для быстрейшего восстановления назначаются противовоспалительные средства, действующие местно, и препараты для повышения иммунитета. Спорт и избыточные физические нагрузки противопоказаны. Пациенту также назначается диетическое питание. Кроме того, каждые 3—4 месяца необходимо проходить обследование у офтальмолога.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)